壹、行政院-新南向政策推動計畫

一、前言

隨著全球供應鏈重整,東協及南亞國家等新興市場國家迅速崛起,而同為亞太地區的重要成員,臺灣的經濟發展與區域內許多國家具有高度關聯性,尤以近年來東協國家已穩居我國第二大出口市場與第二大對外投資目的地,我國與東協國家間之雙邊關係更已延伸至科技、觀光、教育、勞工、文化等多重領域。 面對區域經貿整合趨勢,以及整體對外經貿策略考量,行政院依據總統發布「新南向政策」政策綱領,提出「新南向政策推動計畫」,全方位發展與東協、南亞及紐澳等國家的關係,促進區域交流發展與合作,同時也打造臺灣經濟發展的新模式,並重新定位我國在亞洲發展的重要角色,創造未來價值。

二、新南向政策特色—創造互利共贏的新合作模式,建立經濟共同體意識

改變過去以單向在東協及南亞國家成立生產基地為代工廠的政策作法,新南向政策推動計畫將擴大與東協、南亞及紐、澳等國進行包括人才、資金、技術、文化、教育等的互動交流,創造互利共贏的新合作模式,逐步達成建立「經濟共同體意識」的目標。

三、四大工作主軸

從長期深耕、全方位發展的方向,尋求與東協 10 國、南亞 6 國及紐澳等 18 個目標國家,建立策略性夥伴關係,共創區域的發展和繁榮:

(一)經貿合作:擴大與夥伴國產業供應鏈整合、內需市場連結及基建工程合作,建立新經貿夥伴關係。

- 產業價值鏈整合:針對當地產業能量與需求,由五大創新產業切入,輔導電子收費-ETC、智慧醫療、智慧校園等物聯網系統輸出;成立臺灣窗口 (Taiwan Desk),連結在地資源,協助臺商在地群聚布局,成立新南向經貿拓展單一窗口,扮演「尋找、開創、整合、促成」雙邊貿易機會之平臺。

- 內需市場連結:善用跨境電商搭配實體通路,拓銷優質平價消費商品,推動教育、健康、醫療、餐飲等新興服務產業輸出,並型塑臺灣產業品牌形象。

- 基建工程合作:成立基礎建設及整廠輸出之海外輸出協作平臺,籌組電廠、石化、環保等基礎建設輸出旗艦團隊,尋求與第三國廠商策略聯盟。

(二)人才交流:強調以「人」為核心,深化雙邊青年學者、學生、產業人力的交流與培育,促進與夥伴國人才資源的互補與共享。

- 教育深耕:擴編臺灣獎學金,吸引東協及南亞學生;配合國內產業需求,建立「產學合作專班」、「外國青年技術訓練班」,並提供學成後媒合就業;鼓勵大學校院赴海外開設分校或專班,或開辦先修銜接教育課程;推動國中小新住民語文教學,鼓勵大學校院強化東南亞語言及區域貿易人才培育。

- 產業人力:針對來臺從事專門性或技術性工作的外籍移工,建立評點制度,合格者可延長居留年限,並鼓勵參與技職培訓與報考證照;強化雙向專業人力交流,並簡化來臺申辦程序,強化人才供需媒合,協助國內企業尋才。

- 新住民發揮力量:協助第一代新住民利用其語言及文化之優勢,取得相關證照與就業(如母語教學、觀光等);鼓勵大專院校開設南向專業科系或學程,給予具南向語言優勢的學生加分錄取機會,培育第二代新住民為南向種籽。

(三)資源共享:運用文化、觀光、醫療、科技、農業、中小企業等軟實力,爭取雙邊及多邊合作機會,提升夥伴國生活品質,並拓展我國經貿發展縱深。

- 醫療:促進與東協、南亞及紐澳國家醫藥雙邊認證、新藥及醫材開發合作;協助東協及南亞國家培育醫療衛生人才。

- 文化:藉由影視、廣播、線上遊戲,行銷臺灣文化品牌;鼓勵地方政府與東協、南亞及紐澳國家,進行城市交流與合作。

- 觀光:放寬東協及南亞國家來臺觀光簽證;多元宣傳觀光,提高導遊品質,建立穆斯林旅遊之友善環境。

- 科技:建置科技交流平臺,強化科學園區及法人跨國鏈結,推動智慧災防等技術交流。

- 農業:成立「台灣國際農業開發(股)公司」,加強農產品及農業資材出口;提供農技協助,推廣生物性資材及農機具,提升夥伴國經營能力。

(四)區域鏈結:擴大與夥伴國的多邊與雙邊制度化合作,加強協商及對話,同時善用民間團體、僑民網絡及第三國力量,共同促進區域的安定與繁榮。

- 區域整合:積極和東協主要貿易夥伴與印度洽簽 ECA 或個別經濟合作項目;更新及強化已簽訂的雙邊投資及租稅協定,並建立重大事件預警及應變機制,有效掌握可能風險。

- 協商對話:推動與東協、南亞及紐澳進行多層次、全方位的協定與對話,並於適當時機和對岸就相關議題及合作事項,展開對話及協商。

- 策略聯盟:調整援外資源配置,完善援外推動機制,擴大業者參與當地國經建計畫;強化臺日官方及非官方合作平臺功能,並建立臺星經貿合作平臺,與第三國協力進軍東協、南亞及紐澳市場。

- 僑民網絡:建立僑民資料庫與交流平臺(包括:留臺畢業生、當地臺商、僑民);善用在地僑商及臺商經貿網絡,強化與臺灣企業的連結。

四、結語

新南向政策為我國對外經貿策略重要的一環。政府將秉持「長期深耕、多元開展、雙向互惠」核心理念,整合中央、地方政府、民間企業與團體以及友我第三國的資源與力量,藉由資源、人才、市場和技術面的共享跟鏈結,與東協、南亞及紐澳等國家協力,共創區域的發展與繁榮,也為臺灣打造經濟發展的新模式。

相關連結:中華民國行政院「新南向政策推動計畫」

來源:科技部 2016/10/18

貳、新南向政策與科技部的任務

新南向政策於 2016 年 8 月 16 日經蔡英文總統召開「對外經貿戰略會談」正式提出,以東南亞(東協)十國、南亞六國、以及紐西蘭與澳洲等十八國為目標國。新南向政策旨在增進台灣和周邊鄰國的各項關係,透過經貿、科技、文化等各層面的連結,共享資源、人才與市場,創造互利共贏的新合作模式;並透過廣泛的協商和對話機制,有效解決和這些國家的相關問題和分歧,逐步累積互信並建構共同體意識。科技部依其職掌,主要任務為鼓勵國際科研合作,以實現「資源共享」的願景。

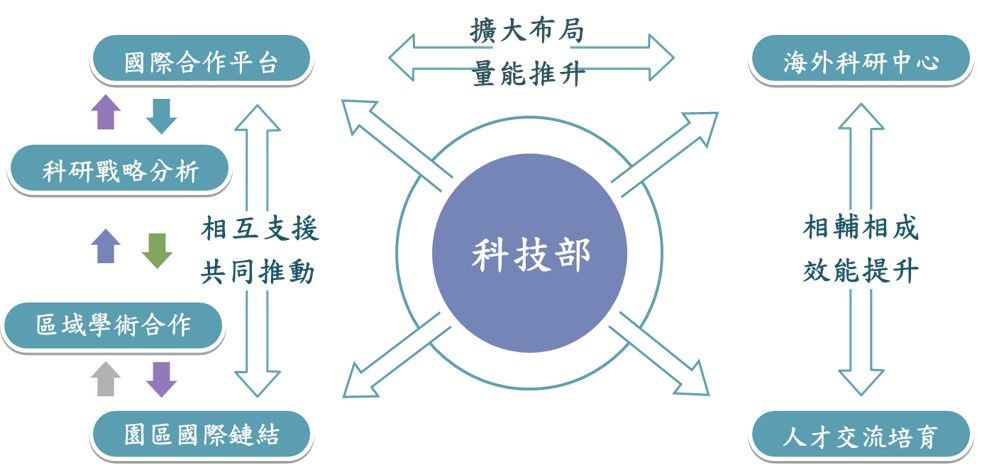

推動策略

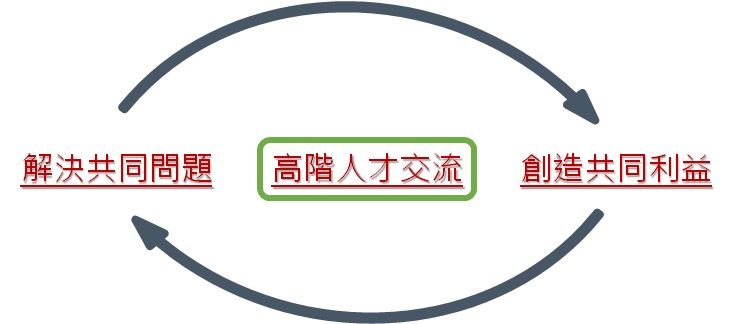

科技部自 2016 年 10 月起推動部會層級的各項措施,主要方式為補助國際聯合研究、推動產學合作、鼓勵人才的培育與雙向交流等。陳部長於 2017 年 2 月上任後,指示研議與推動「海外科學研究與技術創新中心」,2018 年規劃以「解決共同問題、創造共同利益、高階人才交流」為主軸,以期整合國內科研能量於我國與區域共同關切的議題,增進我國與東南亞及南亞國家的實質關係。並藉由鼓勵學研人員至當地國的長期駐點,與當地社會共同因應問題而發揮影響力。

106 年推動方向

107 年推動方向

展望未來,科技部將檢視既有的執行成果,配合行政院五大旗艦計畫(特別是「醫衛合作與產業鏈發展」、「創新產業合作」、「區域農業發展」),對應賴院長所提之醫療、農業及石化等三個優勢領域,以及新增科技部之重點規劃領域,包括南島文化跨領域研究計畫與智慧災防新南向。動態調整各項做法並整合國內產、學、研各界的能量。科技部亦將針對區域共同面臨的挑戰以及共享的利益,進一步開展和各國的合作。

長期願景與方向

科技部將掌握各國發展與我國企業的需求,如災防、醫材與醫療服務、智慧農業等領域,整合國內學、研、產各界能量,透過「以問題帶動研究、以研究帶動產業發展與人才培訓」的方式,同步深化雙邊及多邊的連結,創造互利互惠的長期誠信夥伴關係和國際合作環境。

参、106 各項推動情形報導

106 年各單位提供之成果報導,目前累計 27 則,持續增加中。

科國司

[海外科研中心]

- 台菲聯合水質研究中心 作者:成大 林財富 教授

- 寮國植物資源研究與保育研究中心 作者:清華大學 李家維 教授

- 台泰醫療科技人文發展中心 作者:屏東基督教醫院 蔡篤堅醫師

- 台馬專案管理與資訊科技國際聯合中心 作者:淡江大學 范素玲 教授

- 越南農業科技研創中心 作者:中興大學 葉錫東 教授

- 臺印尼東南亞族群文化與社會科研中心 作者:台東大學 蔣斌 教授

竹科、中科、南科三園區

- 印度理工學院與竹科、中科及雲科大簽署台印產學科技聯盟備忘錄 作者:新竹科學園區

- 中科管理局舉辦2017創新產業國際論壇 作者:中部科學園區

- 中科與印度、泰國建立產學科技聯盟 作者:中部科學園區

- 中科園區廠商「正瀚生技」榮獲2017年ASPA企業獎首獎 作者:中部科學園區

- 中科赴印尼及馬來西亞推動科技交流與招商 作者:中部科學園區

- 南科於越南設立醫療器材海外研究暨商品化中心 作者:南部科學園區

- 南科「泰」醫展 行銷打通路 作者:南部科學園區

前瞻司

- 東協及南亞國家科研活動及展望研究計畫成果報導 作者:前瞻司

生科司

- 越南海域生態與魚類遺傳多樣性研究 作者:中山大學 廖德與 教授

- 屈公熱病抗體檢測試劑與藥物篩選系統 作者 中原大學 吳宗遠 教授

- 茲卡病毒相關轉譯醫學之研究 作者 交通大學 楊進木 教授

- 開發登革熱單株抗體疫苗 作者 成功大學 葉才明 教授

自然司

- 災害預測最前線:地震與颱風 (台菲VOTE成果報導) 編輯:自然司

人文司

- 大航海時代的寶藏:語言遺產 作者:清華大學 李毓中 教授

- 季風亞洲之人才南風吹 作者:清華大學 莊慧玲 教授

- 科技部東協及南亞人文社會研究中心先期計畫 編輯:人文司

- 東南亞各國金融機構體系風險之評估與分析 作者:靜宜大學 俞明德 教授

- 文化遺產新南向-鏈結共同的記憶 作者:暨南大學 嚴智宏 教授

- 科學教育新南向 帶動國際學術連結(雲端教室) 作者:國立台灣師範大學 張俊彥 教授

- 探究跨國跨領域之中學生的科學學習精神比較 作者:國立台灣師範大學 蔡今中 教授

- 逢甲大學正式加入CDIO東南亞區域聯盟組織 編輯:人文司