概要

自 1950 年代以來至今,加入太空經濟產業的國家已自 2 國增長至 90 國以上 (WEF,2022),而太空產業僅是開始,發展無可限量。依據「美國太空基金會」《2022 太空報告-第二季》(Space Report 2022 Q2) 得知太空經濟產業總值已到 4,690 億美元(Spacewatch Global,2022)。美國銀行更是預測將於 2040 年增長至 1.4 兆美元(CNA,2022)。

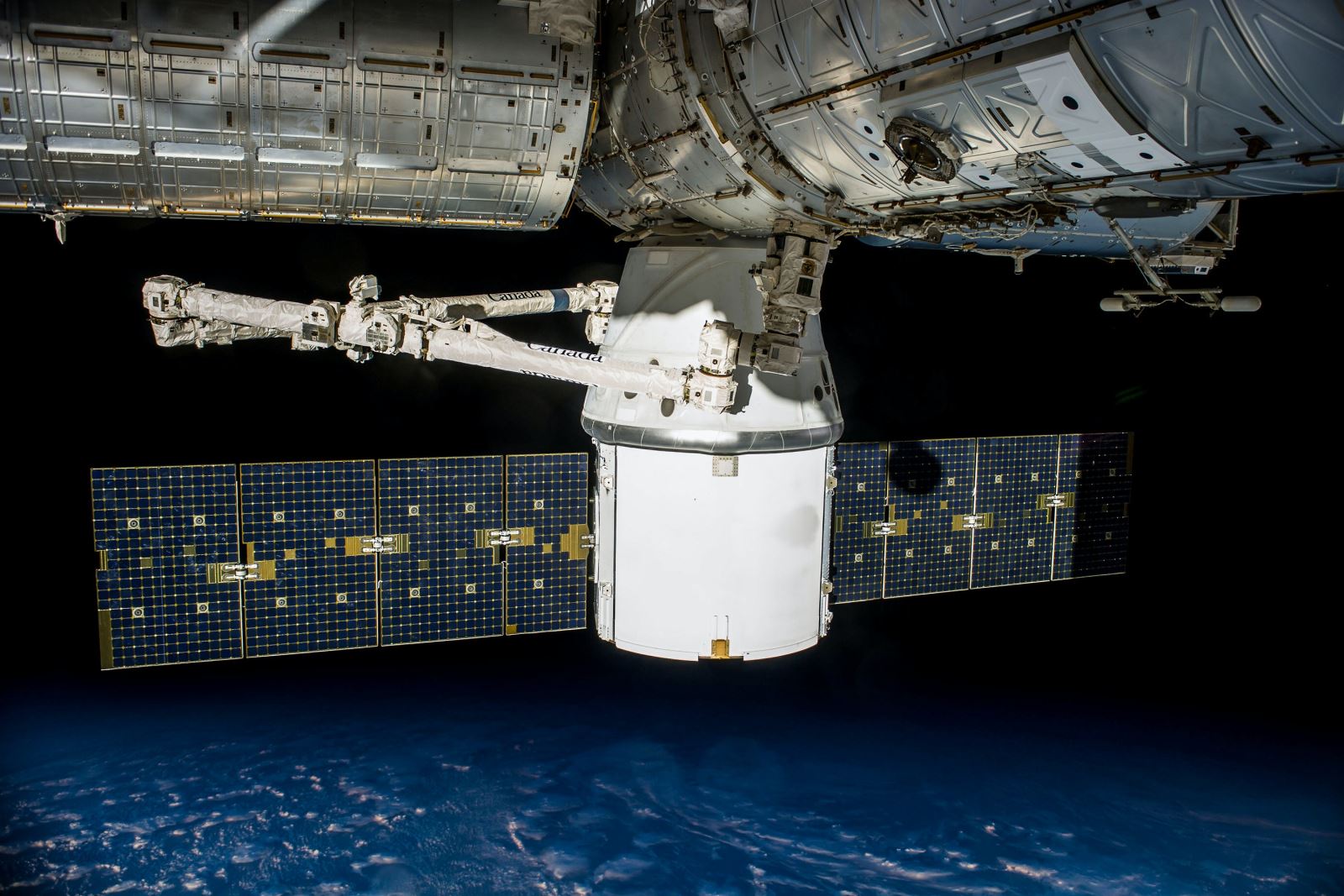

發射 (Launching)

由於高昂的前期成本、互聯操作性 (Interoperability) 問題以及缺乏相關技能人才,發射行業的進入門檻仍然相對較高(Allied Market Research,2020)。由於上述先天限制,發射設施大多由國家政府或軍方營運。根據調查機構 Statista 的研究,僅有 11 個國家有自主發射運載火箭的能力(McKinsey & Company,2022)。

| 依序 | 國家 | 年份 |

|---|---|---|

| 1 |

蘇聯 |

1957 |

| 2 |

美國 |

1968 |

| 3 |

法國 |

1965 |

| 4 | 日本 | 1970 |

| 5 | 中國 | 1970 |

| 6 | 英國 | 1971 |

| 7 | 印度 | 1980 |

| 8 | 以色列 | 1988 |

| 9 | 伊朗 | 2009 |

| 10 | 北韓 | 2012 |

| 11 | 南韓 | 2022 |

隨著衛星越來越被視為國防安全重要一環,各國紛紛努力發展自主發射衛星能力,因為面臨戰事,沒有自行發射衛星能力的國家將擔心其他有能力發射衛星國可能不願提供衛星通訊和監視所需的關鍵設施。除了國安問題外,具備發射的能力國家更能吸引外資及聚合產業,例如許多私部門先進衛星製造商經常搬遷到發射場附近,以縮短供應鏈並降低成本(ASPI,2021)。

太空技術的主要投資者塞拉芬太空 (Seraphim Space) 表示,現今與 1980 年代相比,將有效載荷 (Payload) 送入太空的成本降低了 100 甚至 1,000 倍 (Schroder,2022)。成本大幅的降低進一步激勵衛星公司進入市場,連帶創造對發射設施的更多需求(AMR,2020)。

地面系統 (Ground Systems)

衛星地面系統產業,預計至 2026 年產值將近 537 億美元。不過大部分衛星產業發展仍集中於發射和製造上(Satellite Markets & Research,2022),有相關專家擔心,發展遲滯的地面系統生態系統可能在不久的將來阻礙衛星應用的綜合潛力(SES Space & Defense,2021),主要因素來自現有的地球同步軌道 (Earth Geosynchronous Orbit) 衛星若需停留在地球上方的固定位置需要一個專屬的地面系統位置(Earth Sciences,2020)接收與傳輸訊號;過去,美國國家海洋暨大氣總署 (National Oceanic and Atmospheric Administration, NOAA) 等組織即專門為不同任務構建專屬的地面系統(SpaceNews,2023)。

然而,新式低軌道衛星 (Low Earth Orbit, LEO) 不斷地繞著地球旋轉,相當需要遍布全球的地面系統來接收和傳輸信號。而大多數 LEO 衛星新創公司並沒有資金來建立專屬且廣泛的地面設備網絡。因此地面系統即服務 (Ground Segment as a Service, GSaaS) 產業將有巨幅成長空間。據美國太空科技公司 Euroconsult 表示,至 2030 年,GSaaS 運營商將由目前的 300 家增加到 600 家(KDC Resource,2021)。

倘若未來地面系統運營商能夠在衛星行業實現硬體規格一致化,虛擬化地面系統可互聯操作可大幅提升,將能協助中小型衛星公司降低支出並能使用高價硬體設備(NSR,2021)。同時為地面系統硬體設備商帶來更多需求和商機(Satellite Markets & Research,2022)。

製造 (Manufacturing)

若衛星製造業依「應用 (Application)、類型 (Type)、規模 (Size) 和區域 (Region)劃分」(AMR,2022),則目前兩種主流衛星類型是低軌道 (Low Earth Orbit, LEO) 衛星和地球同步軌道 (Earth Geosynchronous Orbit, GEO) 衛星。GEO 衛星體積較大,固定在距赤道約 36,000 公里的位置,並與地球相同方向和自轉速旋轉。

相比之下,LEO 衛星比 GEO 衛星小,並且在距離地球 500-1,500 公里的恆定軌道上運行(SKYTRAC,2022)。過去市場由大型 GEO 衛星主導,它們提供對地球區域性的持續覆蓋,通常用於 GPS 和電視,目前及未來將以 LEO 衛星更為主流,因其體積更小、造價更便宜、能規模量產且易於組裝,且更適用於低延遲的應用,例如高速網路。

為了提供不間斷的覆蓋,LEO 衛星在地球旋轉時在大型星座 (Constellation) 中運行(McKinsey & Company,2022)。根據印度投顧公司 Mordor Intelligence 說法,由於「電子設備的網路連接需求大幅增加」和「對地球觀測的更大需求」,近期對 LEO 衛星的需求正在增加,這些應用極大地降低衛星製造業成本並孕育創新契機。

其中一項的創新是立方衛星 (CubeSat) 等小型衛星的日益普及;與重達 6,500 公斤,任務特定且有時需要專用火箭的大型 GEO 衛星不同,CubeSat 是僅重約 10 公斤的小型衛星,且能使用標準化設備,可作為其他任務的輔助載荷 (Auxiliary Payloads) 發射(IMARC,無日期)。例如,美商 SpaceX 在2023 年用一枚火箭將來自 23 個國家 114 顆小型衛星送入軌道(Spaceflight Now,2023)。

通訊應用

據憂思科學家聯盟 (Union of Concerned Scientists) 指出,當今軌道上的大多數衛星都用於通訊。自 2020 年底到 2022 年底間,通訊衛星總數達到 3,135 顆,增幅約 71.12%(GEOSPATIAL WORLD,2022)。由於對頻寬 (Bandwidth) 和連結 (Connectivity) 的需求激增,到 2030 年將飆升至 50,000 顆上下。多數新型通訊衛星是在低軌道衛星星系 (Constellation) 中運行的 LEO 衛星。其提供全球性低延遲網路連接,便利使用者「下載高解析度電影、順暢玩線上遊戲或線上購物」(McKinsey & Company,2020),且 LEO 衛星的增長將填補以往無網路服務的偏遠地區的網路需求(ReportLinker,2022)。

儘管需求不斷增長,但建立一組衛星星系 (Constellation) 需 50 億美元至 100 億美元,高昂成本成為進入市場的嚴苛門檻。不過,對移動網絡系統覆蓋範圍不斷增長的需求將刺激更多公共資金進入產業鏈,特別是已開發國家政府正積極為其域內偏遠地區提供無線網路(McKinsey & Company,2020)。

結論

近年來,太空經濟產業引起政府和產業界的興趣。前者以擁有自主發射衛星實力為國家安全前提,後者則對太空產業龐大的商機而躍躍欲試。開發更迭頻繁的太空技術需要大量的資本支出。可以合理預期各國政府及其國內產業將持續攜手合作,以因應全球不間斷的通訊和遙測 (Remote Sensing) 變化。

後續的(中)及(下)篇將進一步說明新南向夥伴國於太空經濟產業著力點及於產業鏈中的角色。

參考資料來源

-

GEOSPATIAL WORLD (2023.04) How Many Satellites are Orbiting Around Earth in 2022?

-

Spaceflight Now Inc (2023.01) SpaceX launches 114 small satellites on first mission of 2023

-

SpaceNews (2023.01) Commercial innovation for NOAA ground enterprise architecture

-

Channel News Asia (2022.12) Commentary: The new space race could turn science fiction into reality

-

ReportLinker, GlobeNewswire (2022.12) LEO Satellite Market - Global Industry Size, Share, Trends, Opportunity, and Forecast, 2017-2027

-

世界經濟論壇 World Economic Forum (2022.10) The space economy is booming. What benefits can it bring to Earth?

-

SpaceWatch.GLOBAL (2022.10) #SpaceWatchGL Opinion: What is the real annually generated revenue of the space industry? PART 2

-

SpaceWatch.GLOBAL (2022.08) Space Report 2022 Q2: The Authoritative Guide to Global Space Activity Executive Summary published

-

SKYTRAC (2022.04) SKYTRAC #SatcomSeries: The Differences, Strengths, and Weaknesses of LEO and GEO Satellites

-

Schroder Investment Management (2022.04) Satellites: the route to invest in space? (已失效)

-

Satellite Markets & Research (2022.03) The Satellite Ground Equipment Market

-

McKinsey & Company (2022.01) Space: Investment shifts from GEO to LEO and now beyond

-

KDC Resource (2021.11) Are Satellite Ground Station as a Service the Future of New Space?

-

SES Space & Defense (2021.10) How ground segment systems are rendering innovative satellite capabilities useless (已失效)

-

Australian Strategic Policy Institute (2021.03) A sovereign space-launch capability is crucial for Australia’s prosperity and security

-

Northern Sky Research (2021.01) Satellite Ground Segment: Moving to the Cloud [.pdf]

-

Earth Sciences (2020.10) Satellite Ground Stations – Everything you wanted to know

-

McKinsey & Company (2020.05) Large LEO satellite constellations: Will it be different this time?

-

Allied Market Research (2020.04) Space Launch Services Market Statistics – 2027 (已被替換)

-

Mordor Intelligence (N.D.) LEO Satellite Market Size - Industry Report on Share, Growth Trends & Forecasts Analysis (2024 - 2029)

-

IMARC Group. (N.D.) CubeSat Market: Global Industry Trends, Share, Size, Growth, Opportunity and Forecast 2022-2027